エンゲル係数が上がった原因

こんなツイートが話題になっている。

民進小川「安倍政権でエンゲル係数が上昇している」

— ロジ (@logicalplz) 2018年1月31日

安倍「食への消費が拡大し景気回復したということ」

安倍ちゃん、ついにエンゲル係数を景気回復の指標にしてしまった模様。エンゲル係数が上がるほど好景気。エンゲルの法則ガン無視。経済学全否定。

誰かこの馬鹿を止めてくれ。日本が終わる。

安倍総理はエンゲル係数の上昇について,「食への消費が拡大し景気回復したということ」などという発言をしたのか。確認してみよう。

これが問題のやり取りの動画である。

まず,小川氏がこんな質問をしている。

生活の豊かさを示すエンゲル係数は顕著に上がっているという状況でありまして,こういった統計から明らかに言えることは,アベノミクスによって国民生活は苦しくなったと,いうふうになっておりますが,この点について,まず総理の所感をお伺いいたします。

これに対し,安倍総理がいろいろ回答するのだが,エンゲル係数について述べているのはこの動画の3分あたりから。

エンゲル係数についてでありますが,2人以上の世帯のエンゲル係数は,2005年を底に上昇傾向にありますが,これは物価変動の他,食生活や生活スタイルの変化が含まれているものと思います。いずれにせよ,アベノミクスを通じてですね,経済の好循環を加速させていきたいと思っておりますし,やはり,一番大切なことは,ちゃんと働く場があって,みんなが仕事につけるという状況と思うわけでありますが,昨日発表されました有効求人倍率を見ますと,1.59でありまして,これ43年と11か月ぶりの高い水準となっております。正規の雇用については,1.07となっておりまして,これは統計開始以来最高の数値となっております。

この前後についても確認してみたが,「食への消費が拡大し景気回復したということ」とは発言していない。

上記の発言をどれほど要約しても「食への消費が拡大し景気回復したということ」という意味にはならない。

これはデマである。危うく私も信じてしまいそうになった。ソースの確認は慎重に行わなければならない。

さて,ほんとに大事な問題はなぜエンゲル係数が上がったのか,である。

その前に,エンゲル係数とは何か。総務省の説明をそのまま引用する。

統計局ホームページ/統計FAQ 19A-Q12 エンゲル係数

逆に言うと,この係数が高いと生活水準が低くなっていることを意味する。

こういう数字であることを確認した上で,推移を見てみよう。

統計局ホームページ/家計調査(家計収支編) 時系列データ(二人以上の世帯)

昇竜拳みたいに上昇している。生活水準が急激に低下したということ。

ではこの原因は何か。

支出に占める食料費の割合が上がっているということは,単に食料の価格が上がっているということではないのか?

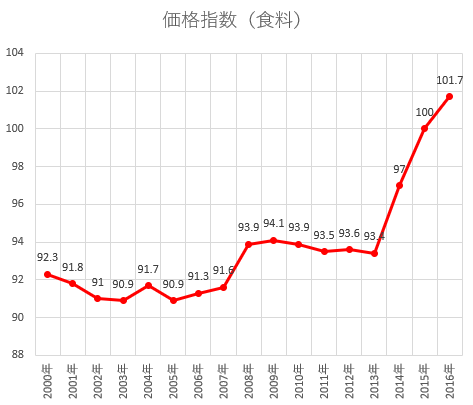

ということで,食料の価格指数を見てみよう(2015年=100とする指数)。

昇竜拳,再び。

思わず「ウホッッ!!」と言ってしまった。まるで壁のようだ・・・・

2016年(101.7)と,アベノミクス開始前の2012年(93.6)を比べると,8.1ポイントも上がっている。

これと,先ほどのエンゲル係数のグラフを重ねてみよう。

ほぼ一致。

食料価格の上昇がエンゲル係数上昇を招いた一番の要因と言ってよいだろう。

後述するが,アベノミクス以降,名目賃金はほとんど伸びていない。

給料が上がらないのに食料価格だけ上がったらエンゲル係数が上昇するのは当然である。

そして,なんでこんなに食料価格が急に上がったのかと言えば,消費税増税に円安を被せたことが一番大きいだろう。

増税も円安も「物価が上がる」という効果は全く同じである。

それを同時にやったらこんなに食料価格が上がるのは当たり前。

そして円安はアベノミクスの効果である。

結論「増税+アベノミクスでみんな生活が苦しくなりましたとさ」。

拙著,「アベノミクスによろしく」を読んだ方は分かると思うが,アベノミクスの失敗は極めて単純である。

つまり,

1.名目賃金がほとんど伸びないのに(青線)

2.物価は超上がったので(赤線)

3.実質賃金が墜落した(緑)

消費者物価指数 平成22年基準消費者物価指数 長期時系列データ 品目別価格指数 全国 年平均 | ファイルから探す | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

(なお,「アベノミクスによろしく」では年度データで分析しているが,上記のグラフは暦年データなので混同しないよう注意。また,2010年=100とする指数である)

そしてこの実質賃金の落ち込みが実質消費の落ち込みに大きく影響し,実質GDPも停滞した。代表的な5現象をまとめると,下記のとおりである。

1.2014年度の実質民間最終消費支出はリーマンショック時を超える下落率を記録した。

2.戦後初の「2年度連続で実質民間最終消費支出が下がる」という現象が起きた。

3.2015年度の実質民間最終消費支出は,アベノミクス開始前(2012年度)を下回った(消費がアベノミクス前より冷えた)。

4.2015年度の実質GDPは2013年度を下回った(3年分の成長率が1年分の成長率を下回った。)

5.暦年実質GDPにおいて,同じ3年間で比較した場合,アベノミクスは民主党時代の約3分の1しか実質GDPを伸ばすことができなかった。

そしてこれを覆い隠すために「カサアゲノミクス」発動・・・と。

詳しくは拙著を読んでいただきたい。下記の記事はダイジェスト。

なお,2016年になって実質賃金は上昇したが,これは物価が下がったのも影響している。

「前年比2%の物価上昇」という日銀の目標が達成されていれば,こうはならず,

実質賃金は大きく落ちていただろう。

2016年の名目賃金指数99.5と,アベノミクス開始前である2012年の名目賃金指数98.9を比較するとわずか0.6ポイントしか伸びていない。

4年もかけて0.6ポイントなのだ。

こんな状況で「前年比2%物価上昇」なんて現象が起きたら,実質賃金がまた墜落し,消費が落ち込むだけである。

アベノミクス開始からもうすぐ5年になるが,分かったのは「物価を無理やり上げたら賃金が追い付かず,消費が落ち込むだけ」ということである。

それにしても,安倍総理の回答は「アベノミクスによろしく」を読んでいれば論破できるようなものばかりではないか。

例えば,有効求人倍率。

2009年7月~9月頃を底にして,有効求人倍率は上昇に転じており,アベノミクスの開始前後で傾きに全く変化が無い。

リーマンショック後の傾向がそのまま継続しているだけである。

雇用改善は,生産年齢人口の減少,医療・福祉分野の需要増大,雇用構造の変化(非正規雇用の増大)によるもので,アベノミクスの前から続いていた傾向である。したがってアベノミクスは関係ない。

いろいろ書くと長くなるのでこれぐらいにしておくが,今後アベノミクスについて質問する国会議員の方々には是非事前に拙著を読んでいただきたい。

拙著にはグラフが90近く出てくるが,あれを全部パネル化しておけば大いに質問に役立つと思う。