「無視コロナ」VS「第9波」

この画像は拙著「全検証 コロナ政策」のオビである。

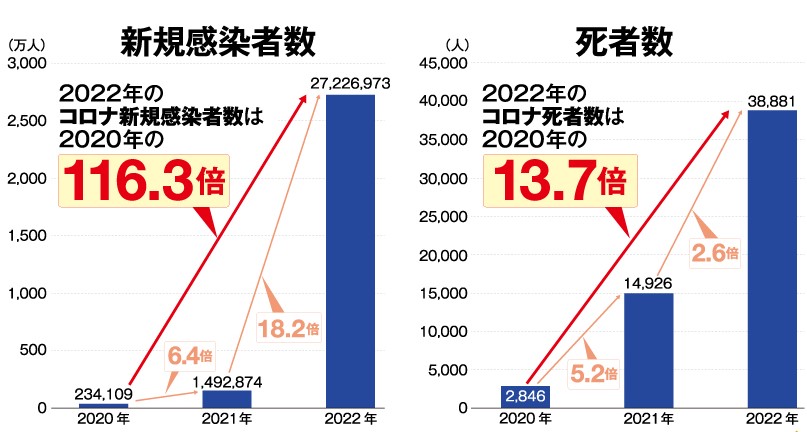

2020年のコロナ感染者数は23万4109人。

2021年はその約6.4倍の149万2874人。

2022年はその2021年の約18.2倍である2722万6973人。

2022年は2020年の116.3倍である。

死者数はどうか。

2020年は2846人。

2021年はその5.2倍の1万4926人。

2022年はその2021年の約2.6倍の3万8881人。

2022年は2020年の13.7倍である。

コロナ初年であった2020年と比較すると、2022年は、感染者数116.3倍、死者数13.7倍。

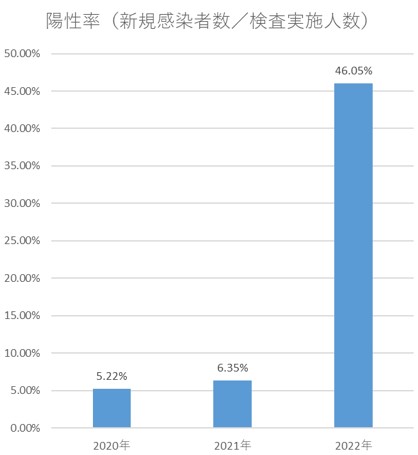

なお、この数字ですら過少である。それは、陽性率を見ると分かる。

2020年は5.22%、2021年は6.35%だったが、2022年は一気に46.05%になった。

陽性率は高ければ高いほど取りこぼしが多いことを示す。

取りこぼしまくっても圧倒的な数字を記録したのである。

なお、これは1年でならした数字であるから、感染拡大期の陽性率はこんなものではない。80%を超えることもざらである。

これが客観的数字なのだが、2022年頃からもう「コロナは終わり」ムードが漂い始めた。「行動制限の無い夏」が強調されたのは2022年だったが、その夏は、記録されている感染者数だと最大となる第7波が発生した。しかし、あまり人々の記憶には残らなかったようである。

2020年はオリンピックが延期され、甲子園も中止になった。みんなで大騒ぎした。

2022年はその2020年より比較にならないぐらい感染者数も死者数も増加したのに、「終わり」ムードが漂った。

客観的数字と主観が著しくずれた。

私は、2022年の2月から始まったウクライナ侵略が影響したのではないかと思っている。全世界の報道がそちらに集中し、コロナ報道が激減したので、終わってないのに終わったような感じになった気がする。

しかし、数字を見ると真逆である。アルファもデルタも凄かったが、2022年から現在に至るまで猛威をふるっているオミクロンは全くの異次元である。それ以前の株と比較すれば、リトルリーグとメジャーリーグ以上の違いがある。もはや別のウイルスと言った方がよい。

致死率が大きく下がったのはたしかであるが、感染力がけた外れのため、結局死者数は爆増した。「数うちゃ当たる」状態である。

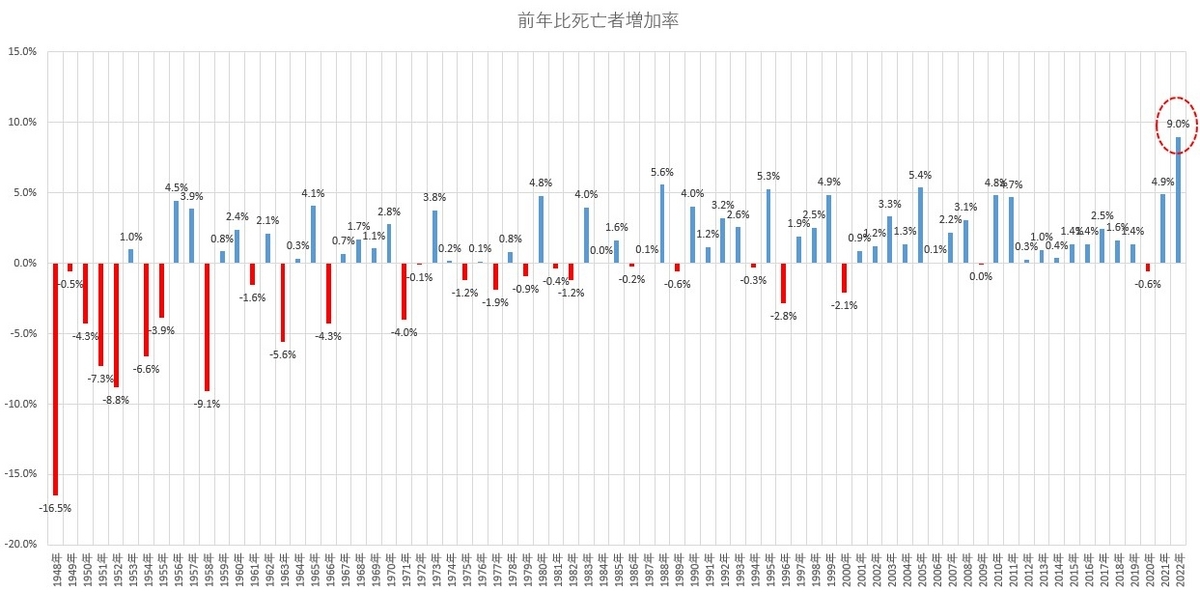

ここで、コロナ以外も含めた全ての死亡者数の前年比増加率を見てみよう。

死亡者数の統計は1944年~46年の数字が欠けており、戦後に絞ると1948年分から前年比増加率を算出できる。この中で見ると、2022年の前年比増加率は9.0%。次に多いのが1988年の5.6%であるからぶっちぎりの1位である。

2022年の死亡者数156万8961人は戦時を除けば史上1位。

前年からの増加数は12万9105人だが、増加数が10万人を超えたのは戦時を除けば史上初である。

2022年はとてつもない勢いで人が亡くなっていったのだ。

「致死率が下がったから安心」などとは言ってられない。

今年の5月8日からコロナが5類に移行し、すっかり「コロナは終わり」ムードになったが、2022年にこんな惨状であったコロナがいきなり終わるだろうか。

終わるわけないだろう。

現実は残酷だ。「コロナは終わり」ムードが漂い始めた2022年は「本番の始まり」だったのだ。オミクロンとその派生株はコロナ界のゲームチェンジャーであり、その前の株達は前座に過ぎなかった。

では、今どうなっているのか。

今年の5月8日に感染状況の全数把握は終わっている。その代わり定点観測で推計値が出されているが、検査を受ける人が少なくなっているので、過少な数字になっている。

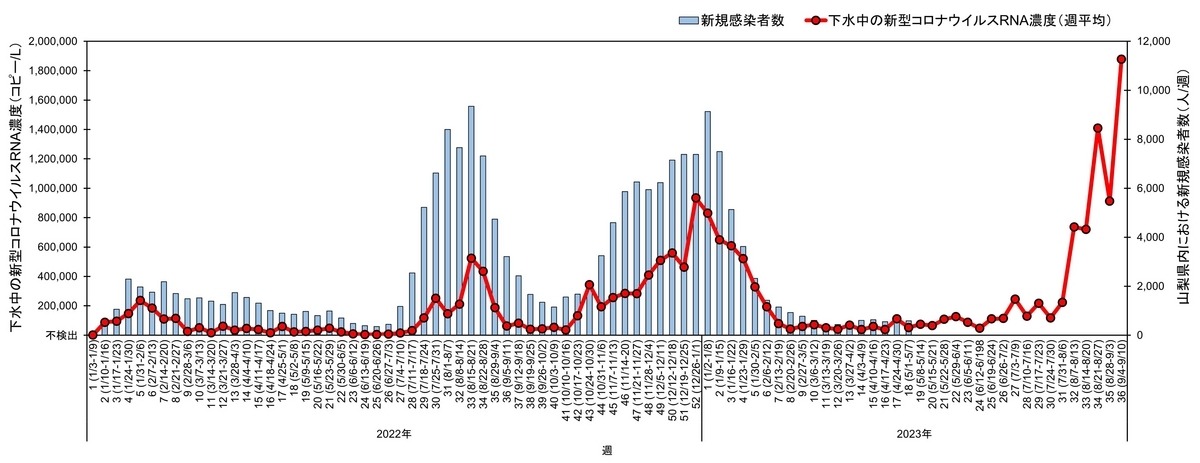

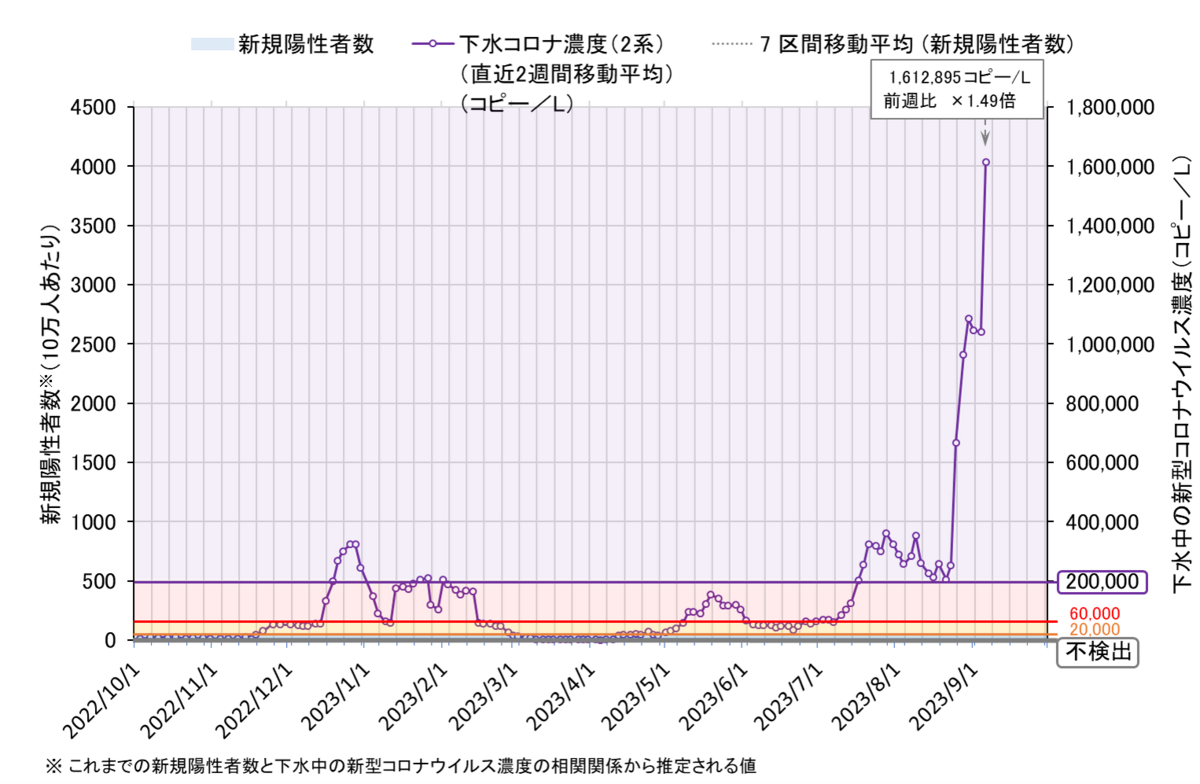

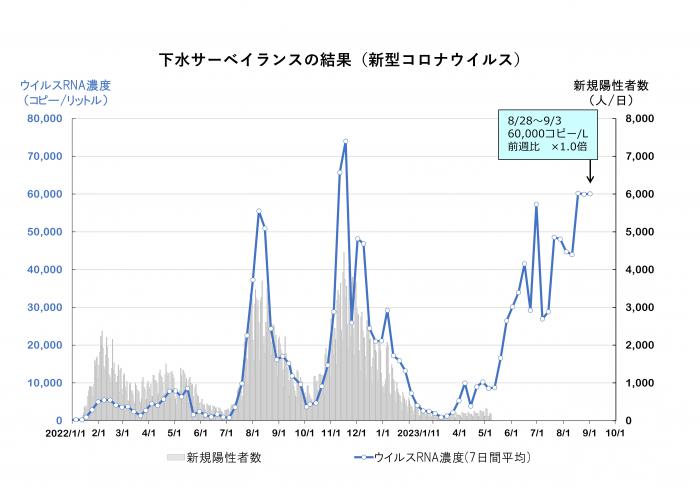

最も信頼できる数字は、下水中のウイルスを調査する下水サーベイランスである。これは検査数に左右されない。以下、自主的に公表している自治体のデータを並べていく。

山梨県の調査だとこのようになっている。

以前の波を遥かに超える波が記録されている。

小松市はこれ。急上昇し過ぎているので何か間違っているのではと思ってしまう。

札幌市はこれ。

前2者と比べると、高さは以前の波を超えていないが、波の幅は超過しているので、結局感染者数で言えば以前より多いだろう。

3つ見て分かるとおり、まだピークアウトしていない。

今は史上最大の感染の波が来ているのである。

しかし、全然報道されないので、無いことにされている。

「無視コロナ」作戦である。

だが、あなたの周りでも感染者がぞくぞく出てきているだろう。

お子さんのいる方は、学級閉鎖や学校閉鎖に直面しているだろう。

いつまで無視コロナを続けられるだろうか。

私はたまたま自分で本を書く機会があったから現状を知っているが、そうじゃなかったら、「もうコロナは終わった」とのんきに構えていたかもしれない。

本を書いて思い知ったのは、コロナは終わってないし終わる見込みも無いということだ。

100メートル走だと思って全力疾走してみたら、マラソンだった。

ゴールテープを切ったと思ったら気のせいだった。ゴールははるか彼方にあった。

でも100メートル全力疾走してしまったからもう体力が残っていない。

そんな気分である。

現実を知りたい方には拙著をお勧めする。

「コロナは終わった」という幻想を信じたい方には勧めない。そういった幻想を信じることを私は否定しない。心の安定を最優先するならそれは合理的な行動だ。

現実はあまりにも残酷だから。

苦しいな 身近な物価 爆上がり

値上げのニュースを頻繁に目にするようになったが、日銀の「前年比2%の物価目標」は達成されないままである。

この「物価目標未達成」だけに着目してしまうと、物価は上がってないかのように錯覚する。

しかし、皆さんの体感では、ずっと前から物価が上がりまくっていないだろうか。

その体感は正しい。

身近な物価に焦点を当ててみると、信じられないくらい上がっている。

まず、穀類、魚介類、肉類、乳卵類を見てみよう。

アベノミクス前との比較がしやすいよう、2012年を100として計算し直した指数を掲載する。

このように、2012年と比較した場合、2021年の各指数はこんなに上昇している。

魚介類:29.9%

肉類:20.4%

乳卵類:13.3%

穀類:2.9%

穀類を除き、物凄い勢いで上昇している。

次にこちら。

先ほどと同様、2012年と2021年の比較をしてみるとこんなに上がっている。

野菜・海藻:12.1%

果物:27.7%

菓子類:17.7%

調理食品:12.2%

外食:11.3%

こちらも凄い上昇率だ。

なお、こういう数字を示すと、いわゆるシュリンクフレーション(値段そのままで中身が減る現象。ステルス値上げともいう)は反映されているのか、という質問を受ける。

これは「品質調整」によってちゃんと反映されている。

総務省の説明を引用しよう。

https://www.stat.go.jp/data/cpi/2015/mikata/pdf/2.pdf

もっと簡単な例でいえば、値段そのままで中身が半分になった場合、倍の値段になったと扱われる、ということである。

シュリンクフレーションはお菓子について話題になることが多いが、先ほど見た通り、お菓子は17.7%も上昇している。

次に、食料関係を全部ひっくるめたものがこちら。

13%も上昇している。

なお、消費者物価指数において、食料のウェイトは約26.3%。中分類の項目中で最大を占めるため、物価への影響は最も大きいと言える。

では次に電気ガス水道を見てみよう。

電気代:13.5%

上下水道料:10.2%

ガス代:-0.6

ガス代がマイナスになっているのが意外だが、電気と水道は共に10%を超える上昇率となっている。

教養娯楽費も、下記グラフのとおり、9.6%という高い伸び率を示している。

これらの「身近な」物価は、皆さんの体感と一致するのではないだろうか。

◆どうしてこんなに上がったのか

どうしてこんなに物価が上がっているのか。要因は単純に一つには絞れないが、消費税の増税が影響していることは間違いない。アベノミクス前と比較して合計で5%上がっている。

しかし、それだけでは、10%を大きく超えるような上昇を説明できない。

最も大きな要因は円安であろう。名目為替レートを見てみよう。

このように、2012年の12月頃から円安が進み始め、それがいったん収まったところで、2014年11月頃からさらに急激に円安が進んだ。民主党時代は1ドル80円程度だったのが、ピークの2015年には120円台を突破している。これは、円の価値がドルに対して約3分の2になってしまったことを意味する。

貿易の決済には基軸通貨であるドルが使用されるため、円安になれば輸入物価が上がり、それは国内物価にも反映される。

要するに、円の価値を無理やり下げて円安にすれば、物価は上がるのである。

なぜ円安になったのかと言えば、アベノミクスの第1の矢「異次元の金融緩和」の影響である。

端的に言うと、「金融緩和」というのは、「お金を増やす」ということである。そして、お金は増えれば増えるほど価値が下がる。お金の価値が下がるということは、物価が上がるということである。物の値段が倍になったとすれば、お金の価値が半分に下がったことを意味する。

したがって、金融緩和を思いっきりやると宣言することは、「円の価値を下げます」と全世界に宣言するのと同じである。そうすると、価値の下がる通貨を持っていたくないと考える投資家が、価値が下がる前に円を売りに走る。そうやって円安が進む。

異次元の金融緩和が開始されたのは2013年4月であるが、その前から円安は始まっていた。これは、既に安倍氏が2012年12月の総選挙より前の段階で、「大胆な金融緩和をする」と宣言していたからであろう。

例えば2012年11月19日付の朝日新聞の記事で「2%、3%、どちらがいいのかは専門家の議論に任せるわけだが、インフレターゲットをしっかりと達成して、それまでには、日銀はまさに、無制限に金融緩和を行っていく。こうしたことを打ち出していく。」

と宣言している。

これは自民党の公約にも入っていた。

「デフレ・円高からの脱却に向けて欧米先進国並みの物価目標(2%)を政府・日銀のアコード(協定)で定めるとともに、日銀の国債管理政策への協調などにより大胆な金融政策を断行します」

と書いてある(p22)

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/j_file2012.pdf

当時、自民党が政権奪取し、安倍氏が次の総理になるのは確実と思われていた。

将来の総理が「円の価値を下げます」と宣言したため、実際に政策が始まる前に為替市場が動き、円安が進んだのであろう。

こうして円安インフレによって無理やり物価を上げようとしたものの、目標に達しなかった。

そこでどうしたかと言えば、2014年10月31日に、さらに緩和の規模を拡大すると宣言した。それによって、さっきのグラフのとおり、急激に円安が進み、1ドル120円台にまで達したのである。

ところが、円安がピークを迎えるのと同じころ、原油価格が暴落した。

グラフを見てみよう。

2014年~2015年にかけて凄まじい勢いで暴落している。

原油は輸送燃料になるほか、あらゆる物の原材料になるので、原油価格の動向は物価に大きく影響する。こうやって原油が暴落したので、2015年の円安インフレはかなり抑え込まれる結果となった。

その後、いったん円高に振れたが、再度円安になり、さらに原油価格が戻ってきたため、以後物価の上昇傾向が続いた。

この円安と原油暴落の影響は、消費者物価指数のうち、「エネルギー」の動向を見ると非常に分かりやすく表れているので見てみよう。

このように、2014年までは円安の影響により、2012年と比較して12.7%も上昇したが、原油暴落によって、一気に落ちていき、最も低い時で93.9にまで下がった。

この原油暴落という偶然が無ければ、円安インフレはもっと凄まじいものになっていただろう。

◆逆に下がっているのは?

ほとんど上がっている項目ばかりなのだが、下がっているものもある。

例えば、家賃は2012年と比較すると1.7%下がった。

もともとアベノミクス前から低下傾向にあり、それがそのまま継続している。

輸入物価と関係ないので、円安の影響は無い。

家賃のウェイトは約18.3%なので、全体への影響は大きい。

この「家賃」がかなり重要なので覚えておいてほしい。

次に、最も極端に落ちているのが通信である。

2012年と比較すると27.8%も落ちた。

2021年にいきなり落ちているが、これは携帯電話料金の値下げの影響であろう。

通信のウェイトは約4.4%なので影響は結構ある。

「授業料等」も大きく下がっている。2012年と比較すると10%落ちた。

これはコロナの影響で授業料減免がされた影響であろう。

それ以前は緩やかに上昇していた。

◆「総合」指数は?

それでは、全部ひっくるめた数字はどうなっているだろうか。

消費者物価指数のうち、「総合」と名の付くものは、下記のとおり6種類もある。

それぞれ、2021年と2012年を比較するとこれだけ上昇している。

①総合:5.6%

②生鮮食品を除く総合:4.9%

③持家の帰属家賃を除く総合:6.9%

④持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合:6.1%

⑤生鮮食品及びエネルギーを除く総合:4.8%

⑥食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合:2.6%

この6つもある「総合」のうち、日銀が「前年比2%」の上昇を目指しているものが②の「生鮮食品を除く総合」である。

日銀のウェブサイトから引用しよう。

2%の「物価安定の目標」と「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」 : 日本銀行 Bank of Japan

日本銀行は、「オーバーシュート型コミットメント」で、生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで、マネタリーベースの拡大方針を継続することを約束しています。これによって、2%の「物価安定の目標」の実現に対する人々の信認を高めることを狙いとしています。

この6つの中でもう一つ重要なのは、実質賃金算定に用いられる「持ち家の帰属家賃を除く総合」である。6つの総合のうち、最も高い6.9%の伸びを示している。

「持ち家の帰属家賃」とは、持ち家について「発生したことにする」家賃のことである。

自分の所有する家について家賃は発生しない。しかし、消費者物価指数やGDPの算出に当たっては、持ち家であっても、家賃が発生したことにしている。これは現実の家賃を元に算出される。

ただ、これは実際には発生していない、いわば架空の家賃である。したがって、実質賃金の算定に当たっては、これを除いた「持ち家の帰属家賃を除く総合」が用いられているのである。

この数字こそ、全ての現実の物価をひっくるめた総合指数であり、我々の購買力を測るものとして最もふさわしい。だから、実質賃金算定の基礎になっている。一番重要な「総合」と言ってよいだろう。

この「持ち家の帰属家賃を除く総合」と、日銀が物価目標としている「生鮮食品を除く総合」の伸び率を比較すると、後者の方が2%も低い。

なぜこんなに差が出るのか。ここから非常にややこしい話をする。

まず、「生鮮食品」が影響している。

単なる「総合」と、「生鮮食品を除く総合」を比較してみると、後者の方が0.7%低い。生鮮食品を除いたことによって、0.7%下がった、ということである。

次に「持ち家の帰属家賃」である。

単なる「総合」と、「持ち家の帰属家賃を除く総合」を比較してみると、後者の方が1.3%も高い。つまり、持ち家の帰属家賃を除くと、1.3%も上昇するということだから、これを裏返すと、持ち家の帰属家賃を含めた場合、1.3%物価を下押しする効果があるということになる。

この持ち家の帰属家賃、いわば架空の数字なのだが、消費者物価指数におけるウェイトは約15.8%もある。なお、現実に発生している家賃のウェイトは約2.5%。

で、先ほど見た通り、家賃は下落している。

そして、持ち家の帰属家賃は現実の家賃を元に算出される。

つまり、持ち家の帰属家賃を含めて総合指数を出すと、家賃の下落効果が増幅して反映されてしまうのである。だから物価の下押し要因となる。

日銀が指標にしている「生鮮食品を除く総合」という数字は、生鮮食品を除いているだけなので、持ち家の帰属家賃は入っている。したがって、物価上昇率が下がってしまう。生鮮食品を除いたことによる下押し効果よりも、こちらの方が下押し効果が大きい。

結局、日銀が指標にしている「生鮮食品を除く総合」は、我々の生活実感よりも低く出やすい数字と言ってよいかもしれない。

最もウェイトの大きい「食料」は13%も上昇しているのに、「生鮮食品を除く総合」は4.9%しか上昇していないのだから。

もし、「生鮮食品を除く総合」が前年比で2%も上昇したら、食料はもっとすごい勢いで上昇するだろう。

日銀は全力で我々を貧乏にしようとしているようにしか見えない。

というか、もう貧乏にされているわけだが。

◆今後、どうなるか

2015年に円安が最も進んだ際は、原油の暴落という偶然によって円安インフレが相当押さえつけられた。

しかし、現在は円安と原油高が同時進行している。この傾向が続く限り、物価は上昇し続ける。

で、日銀がそれを押さえつけられるかというと・・・できない。それがアベノミクス最大の副作用である。

詳しくは私が今までに出した本で書いてあるが、一番最近のものは「財政爆発」。

私は単に現実を書いただけなのだが、そのせいで何も救いが無い本となった。

つらい現実を知りたくない人は読まない方が良い。

どんどん物価は上がっていくだろうから、ほしいものがあれば今のうちに買っておくべきである。そうしないと後悔するだろう。私も最近は躊躇なく趣味に散財している。

【謝罪と訂正】統計不正問題に関する私の推計の誤りについて

国土交通省の建設工事受注動態統計調査の統計不正問題について、「7兆円ぐらいかさ上げされている可能性があるのではないか」と鬼の首を取ったかのごとく得意げに調子にのってどや顔で当ブログで指摘しましたが、誤りと判断したので訂正してお詫びします。申し訳ございません。

既にツイッターで謝罪し、誤情報の拡散を防ぐためにブログも取下げ済みですが、それだけでは足りませんので、なぜ誤りと判断したのかについて説明します。元記事より長いです。

まず、統計不正の何が問題なのか、あらためて前提を説明しないと私が何を間違えたのかもよく分からないと思いますので、そこから説明します。

統計不正の問題点は、「合算処理」と「二重計上」の2点です。

このうち、重要なのが「二重計上」ですが、先に「合算処理」から説明します。

◆合算処理とは

合算処理とは、提出の遅れた月の調査票の数値を、後の月に合算して計上する処理のことです。

建設工事受注動態統計調査は、対象企業から毎月調査票を提出してもらいます。この提出期限が対象月の翌月10日なので、非常に締め切りがタイトです。

だから、締め切りを過ぎて出されることが多々ありました。そうやって遅れて出された月の数値について、遡って修正するのも手間がかかるので、後の月に合算して計上していたのです。

これは具体例で考えると分かりやすいので、下記のような例を想定してみます。

・ある企業は、1月分の調査票について、締め切り日(2月10日)までに出さなかった。

・2月分の調査票については、締め切り日(3月10日)までに提出した。その際、遅れていた1月分も併せて提出した。

合算とは、このような場合に、1月分と2月分の実測値を合算して、「2月分」として計上してしまうことです。図で示すと次のとおりです。

この際に、「書き換え」が行われていました。要するに、提出された1月分及び2月分調査票の数値を消した上で、2月分の調査票に、1月と2月の実測値の合算額を記載していたのです。

なお、この例では2か月分だけ合算していますが、実際は、2か月を超える分(3か月とか4か月分とか)まとめて出されることがあり、それをまとめてひと月分に合算するといった処理がされていました。

この処理をすると、調査票が遅れて出された月(この例で言うと1月分)がゼロになる、というのが重要です。この合算処理によってゼロになってしまった月の数値を「欠測値」と呼びます。

合算処理では、月次分では実態を反映しませんが、年や年度でみると、均されたような状態になるますので、真実の数値とあまりずれません。

だから、大きな問題とは認識されなかったのか、はるか昔からこの処理がされていました。建設工事受注動態統計調査は平成12年から開始されていましたが、その前身である公共工事着工統計調査の時代から続いていたそうです。

◆二重計上とは

二重計上とは、実測値と推測値が二重に計上されてしまうことです。これが今回の時計不正問題の核です。

平成25年(2013年)4月から、対象企業が調査票を提出せず、欠測値となってしまった月の数値について、調査票を提出した事業者の受注額から推測して計算するという推計方法が採用されました。

この推計は、ある月において調査票を提出しなかった事業者の受注額に、調査票を提出した事業者の層別平均値を代入する、という方法でする。この代入された数値を「推測値」と呼びます。

要するに、推測値によって、欠測値の穴埋めを行い、「数値ゼロ」の月を無くしたのです。

このように推計方法を変更したにもかかわらず、「合算処理」も継続してしまいました。

この「合算処理を継続してしまった」という点がポイントです。

本当は合算を止めるべきでした(不正が発覚した現在はそうなっています)。

遅れて提出された調査票については、単に使用しない、ということになります。

面倒な書き換え作業をしなくても良くなるので、担当職員にとっても朗報だったはずでした。

ところが、なぜか合算処理は継続されました。

さっきの例にあてはめて考えてみますと、こんな事態になりました。

このように、以前は「ゼロ」だった1月分に、「1月分推測値」が入ったことにより、1月分の「推測値」と「実測値」が二重計上されることになってしまいました。

より端的に言えば、穴埋めされた「推測値」の分、以前より「かさ上げ」されることになります。

◆ここからが、私が間違いを犯した箇所です

こんなことになったら、2013年度のデータの伸び率はとんでもないことになるのではないかと思いました。なぜなら、2013年度の伸び率は、二重計上前の2012年度と比較して算出されるからです。

建設工事受注動態統計調査を基礎資料として作成されるのが建設総合統計であり、工事の出来高を示します。私はそれをグラフ化してみました。

このように、二重計上が開始された2013年度の前年度比伸び率は12.1%であり、これに勝っているのはバブル期であった1987年度の17.6%だけ、という事実が判明しました。

私はこの「12.1%」という異常な伸び率について、「こんなに突然伸びるはずがない。これは二重計上の影響がほとんどを占めているに違いない」と速断しました。

そして、次にGDPへの影響を確認してみました。

建設総合統計が影響するのは、GDPの項目のうち、「民間住宅」「民間企業設備」「公的固定資本形成」の3つであり、これを合計したものが「総固定資本形成」です。

総固定資本形成は対GDP比25%程度であり、民間最終消費支出(対GDP比55%程度)に次いで大きな数値であるため、GDPへの影響は大きいです。

その総固定資本形成の前年度比伸び率を見てみると、建設総合統計ほどではありませんが、やはり2013年度の伸び率が凄まじく、バブル期に匹敵するレベルになっていました。

私は、「やっぱり二重計上がGDPに影響している」と速断しました。

そして、一体どれだけかさ上げされたのか、推定してみようと思いました。

ここで、2014年度~2019年度の、総固定資本形成の各年度平均伸び率を利用することを思いつきました。なお、2020年度を外すのは、コロナ禍の影響が入ってしまうからです。

2014年度~2019年度の各年度の伸び率は、「かさ上げされた数字同士」の比較の上で算出されたものなので、ほぼ実態を反映したもの、と見てよいでしょう。

素足の人と下駄をはいた人の身長をそのまま比較するのはおかしいでしょうけど、同程度の高さの下駄をはいた人同士をそのまま比較しても、本当の身長差とほぼ変わりません。それと同じことです。

そこで、2014年度~2019年度の年度平均成長率を算出してみると、約1.8%です。

直後の6年間の平均がこれなのだから、異常な伸び率を記録した2013年度の「本当の伸び率」も、これと同じような水準に収まると考えても不当とは言えないだろう、と私は考えました(今振り返るとこれもかなり雑な考え方ですが)。

そこで、2013年度の異常な成長率からこの直後6年間の平均成長率を引いてみると、6.1%。さらにこれを実数にしてみると、約7.3兆円です(6.1%は伸び率なので、実数を算出するには、2012年度の総固定資本形成約119兆円に、6.1%を乗じます)。

二重計上によるかさ上げ額は毎年度同じような水準になるでしょうから、この計算結果からして、毎年度7兆円程度かさ上げされているのではないかと思いました。

このように、私は、「2013年度の本当の伸び率は、その直後6年間の平均伸び率とほぼ同じくらいであっただろう」という推測を前提に計算し、だいたい毎年度7兆円ぐらいかさ上げされているのではないかと推計しました。

これが、誤りです。2013年度は、他の年度と違い、「異常な伸び率」を記録する要素がありました。

◆異常な伸び率を記録する要素

まず、増税前の駆け込み需要です。最初の建設総合統計のグラフを再掲します。

2014年度から消費税率が5→8%へ上がりましたので、2013年度は駆け込み需要が生じます。

この駆け込み需要について、当初から頭をよぎってはいたのですが、同じく駆け込み需要があったであろう1996年度の伸び率が0.4%であったため、2013年度の方も大したことはないのではないかと思ってしまいました。

(なお、8→10%への増税があった2019年度については、年度(4月~翌年3月)の真ん中あたりである10月で増税されており、駆け込み需要もその後の反動も同じ年度内に入ってしまうため、駆け込み需要の影響を正確に補足できないと思いました。)

しかし、私のこの1996年度の数値に対する見方は非常に浅はかでした。振り返ってみると本当にアホだったと思います。駆け込み需要が少ないはずがない。2013年度の異常な伸び率に目を奪われて思考が停止していました。

90年代は基本的に公共投資が削られていった時代ですので、1996年度の駆け込み需要を補足するには、民間と公共に分けて分析すべきでした。

これが民間と公共に伸び率を分けたグラフです。

このように、1996年度は、民間(青)と公共(赤)で、グラフの方向が逆になっています。駆け込み需要で民間は大きく伸びた一方、公共事業は減らされたので、駆け込み需要が相殺されてしまったのです。私はここに思いを至らせるべきでした。

他方、2013年度を見ると、民間・公共いずれもグラフが大きく上に出ています。

つまり、2013年度は、民間の駆け込み需要が公共に相殺されることはなく、むしろ公共の方も伸びたので、大きくプラスになったのです。

では、民間は駆け込み需要で説明できるとして、公共はどうなのか。国土交通省によると、政府全体の公共事業関係費の推移は下記のとおりです。

https://www.mlit.go.jp/page/content/001304347.pdf

2012年度(平成24年度)と2013年度(平成25年度)を比較してみますと、総額で言えば、むしろ2012年度の方が上回っています。

しかし、これもよく見ると、2012年度の総額が大きくなっているのは、補正予算で2.4兆円も上乗せされているからです(白い部分。7-4.6=2.4)。

この補正予算が成立したのは、年度(4月~翌年3月)の終わりが迫った2月26日です。

この記事では総額13兆円超となっています。そのうち公共事業関係費にまわったのが2.4兆円ということなのでしょう。

年度の終わりごろに成立した補正予算ですので、これが執行されるのは翌年度、つまり2013年度になります。2013年度に「公共」が大きく伸びたのはこれが要因だと思います。

建設総合統計の2013年度と2012年度の「公共」の出来高を比較してみると、2兆3696億円増えており、補正予算で追加された公共事業費の額に近いです。

これに加えて、「比較対象の数字が小さいので、伸び率が大きく出やすい」という要因がありました。

これは、出来高の伸び率ではなく、金額の方を見ると分かりやすいです。

建設総合統計の出来高の推移を示したのがこのグラフです。

このように、伸び率の算定対象となる2012年度は、1984年度以降だと、2番目に低い数字です。対象が低いので、伸び率も高めに出るのです。

2012年度と2013年度の差額は、5兆1738億円です。

2012年度の出来高は42兆8162億円なので、これを対象に伸び率を出すと12.1%です。

ところが、例えばこの対象を史上最高額である1991年度の87兆7088億円に変えてみますと、5.9%であり、半分以下の伸び率になります。

分かりやすい例で言うと、1メートルの人間の身長が10センチ伸びれば、伸び率10%ですが、2メートルの人間の身長が10センチ伸びた場合だと、伸び率は5%、ということです。

比較対象となる数字が小さいため、伸び率も大きくなったのです。

したがって、伸び率だけで見てしまうと「バブル並み」に見えますが、金額で見れば足元にも及びません。

以上のとおり、2013年度は下記の3つの要因が一度に重なり、異常な伸び率に大きく貢献したのではないか、と思われました。

①増税前の駆け込み需要

②前年度終わりごろに大きく加算された補正予算

③比較対象となる2012年度の数字が小さい

なお、東日本大震災の復興需要も影響したのでは、という見方もあると思います。補正予算の追加は復興のためという側面もあるので、そういう意味では復興需要も影響しています。民間の方についても影響したかもしれませんが、駆け込み需要と区別できないのでよく分かりません。

話を元に戻します。この、「3つの要因が一度に重なって伸びたのでは」という予想は、今回の統計不正問題と全く関係の無い、建設工事施工統計調査の完成工事高の前年度比を確認することで、裏付けられます。

名前がよく似ていますが、これは、建設工事受注動態統計調査から推計される建設総合統計とはまた別のデータです。受注段階のデータではなく、年に一度、決算後の調査を元に算出されているので、より正確と言ってよいかもしれません。グラフを下記に示します。

このように、2013年度を見ると、「10.3%」と、建設総合統計の12.1%ほどではありませんが、極めて高い伸び率を示しています。二重計上と全く関係ないデータでも、2013年度は大きく伸びていたのです。

ここで話を戻しますと、私の「毎年度7兆円程度かさ上げされているのでは」という推計は、「2013年度の本当の伸び率は、その直後6年間の平均伸び率とほぼ同じくらいであっただろう」という考えが前提でした。

しかし、これまで述べたところからすと、2013年度は3つの要因が重なり、それが異常な伸び率に大きく寄与したと言えます。すなわち、直後6年間とは全然事情が異なりますので、前提が崩れます。

よって、私の「毎年度7兆円程度かさ上げされているのでは」という推計は100%間違いであるという結論に至りました。大変申し訳ございません。

◆二重計上のGDPに対する影響は

私がデータを別角度から見直すきっかけとなったのはある議員さんからの問い合わせがあったからです。その議員さんの話によると、建設総合統計については、実績値を元に、3年後に補正しているので、二重計上の影響がそこで軽減された可能性があるということでした。

そこで確認してみますと、確かに、現在公表されている建設総合統計の2013年度前年度比伸び率は、前述のとおり12.1%ですが、最初に公表された際の数字を確認してみると、14.4%もありました。したがって、当初に比べると2.3%下方修正されています。

ではこれがGDPの総固定資本形成の方にどう影響しているのか。

ここからが少々ややこしい話になります。

2013年度以降だと、GDPは2016年12月、さらに2020年12月に2度計算方法が改定され、数字が大きく増額されています。

・2016年12月より前の基準が「平成17年基準」

・2016年12月改定の際の基準が「平成23年基準」

・直近2020年12月改定の際の基準が「平成27年基準」

と呼ばれています。

基準の名前と改定した年がずれていてややこしいので注意してください。

「改定で数字が大きく増額」と言われても、具体的に示さないとよく分からないと思いますので、グラフにすると下記のとおりです。なお、この中で一番古い平成17年基準のデータが2015年度までしかないので、2015年度までの比較です。

このように、2度にわたって増額されたので、物凄く金額が増えています。最新の平成27年基準と、2代前の平成17年基準の差額を抜き出すと下記のとおりです。

最小で1994年度の16.3兆円、最大で2015年度の40.1兆円の差が出ており、平均すると25.9兆円も増額されています。なお、アベノミクス以降のみ急激に伸びているのは、2020年12月の改定ではなく、2016年12月改定の際のソノタノミクスが大きく影響しています。

下記記事参照。

こういう状況なので、最新の平成27年基準によるデータと、2013年度のGDPが最初に公表された当時の平成17年基準によるデータを比較しても、意味がありません。GDPの計算方法自体が異なり、大きく増額されているため、いわば「別人」になっているからです。同じ基準同士で比較する必要があります。

そこで、平成17年度基準のデータのうち、もっとも遅く公表されたデータ(2016年11月14日公表)と、同基準によって最初に2013年度の名目GDPが公表された際のデータ(2014年5月15日公表)を比較してみると、総固定資本形成の伸び率は、7.1%→6.9%へと、0.2%下方修正されていました。建設総合統計について、実績値を用いて下方修正したことが、ここに影響したのかもしれませんが、正確にはよく分かりません。

このように、たしかに下方修正した形跡はありますが、これによって二重計上の影響が排除されているのかどうか不明です。

私はツイッターで「後で実績値に基づいて修正されるので二重計上の影響が排除されます」と断定調で呟いてしまいましたが、これも軽率でした。申し訳ございません。「よく分からない」というべきです。

ただ、繰り返しますが、2013年度は、先ほど述べた3つの要因により、大きく伸びたと言えます。

2013年度の伸び率は、二重計上前の2012年度との比較になるため、二重計上の影響が表れるとすればここです。それ以後の年度は二重計上されたもの同士の比較になるので、二重計上の影響を見ることはできません。

そして2013年度は異常に高い伸び率を記録してはいるものの、それは前述のとおり合理的説明が可能なため、二重計上の影響は本当に軽微であった可能性があります。

建設総合統計は、受注調査の結果をそのまま用いるわけではなく、そこから推計を経て算出されます。さらにGDPへの影響となると、建設総合統計はあくまで基礎資料の一つにすぎず、他の資料と併せて算出に使われるものです。

端的に言えば、途中の計算過程で二重計上の影響がかなり薄まった可能性があります。現に、建設総合統計の伸び率と、総固定資本形成の伸び率は、傾向は似たようなものですが数字はかなり違います。

ただ、結局のところ、二重計上の影響がどれぐらいあったのかは、GDPを再計算してみないと確定できません。

◆再計算できるのか

では、二重計上を解消して、GDPを再計算するのは可能なのか。ついでにこれに関する私の考えを述べます。

二重計上を解消するには、2つの方法があると思います。またさっきの例で考えてみます。まず、合算処理されてしまった1月分の実測値を消す方法です。

図示すると下記のとおりです。

これはとっても手間がかかります。調査票の原票を確認して手作業で削除しなければなりません。また、そもそも元の原票が書き換えられて合算されているため、内訳が不明になっているでしょう。つまり、合算額のうちどれが1月分実測値なのか分かりません。実際の調査票は2か月分どこではなく、何か月分も合算されています。こっちの方法は多分無理ではないかと思います。

次に、推測値の方を消す方法が考えられます。

図で示すと下記のとおりです。

これは逆に簡単だと思います。

推測値の代入は、集計プログラムによって機械的に行っているでしょう。したがって

その代入を巻き戻せば二重計上は解消されます。プログラムを書き換えれば簡単にできるでしょう。

本当にGDPへの影響が軽微であるなら、再計算を拒否する理由は無いので、政府が再計算した結果を公表する可能性はけっこうあるのではないか、と思っています。逆に、再計算しないのであれば、「やはり軽微ではなかったのでは」とずっと疑われてしまい、統計への信頼回復ができないでしょう。

そもそも不正は不正なので「軽微だからOK」という問題ではないのですが。

「間違った推計をドヤ顔で広めたお前がえらそうに言うな」と言われればそのとおりです。本当に申し訳ございません。

話を元に戻しますと、「二重計上で毎年度7兆円ぐらいかさ上げされているのでは」という私の推計は完全に誤りです。元ブログを見てしまった方に、この訂正ブログが一人でも多く届くことを願っております。大変申し訳ございませんでした。