【分かりやすくまとめると・・・】

・文字が生まれたのは,農耕・牧畜がきっかけ。粘土版に穀物や家畜の数を記録したことから文字の使用が始まった。

・最初は数を記録するだけだったが,次第にものごとを絵で表現するようになり,絵文字が生まれた。

・絵文字の次に,発声する音を文字で表現する表音文字が生まれた。表音文字は文字の種類が少ないので覚えやすく,広く普及した。

太郎。文字が無い世界を想像してごらん。

太郎。文字が無い世界を想像してごらん。

物凄く不便だね。何も記録が残せない。

物凄く不便だね。何も記録が残せない。

それに,何か伝えようと思ったら,直接口で言うか,誰かに伝言を頼むしかなくなるね。

それに,何か伝えようと思ったら,直接口で言うか,誰かに伝言を頼むしかなくなるね。

そうだ。文字が無ければ記録ができないし,コミュニケーションもうまくいかない。国も成り立たないね。

そうだ。文字が無ければ記録ができないし,コミュニケーションもうまくいかない。国も成り立たないね。

例えば何か法律を作っても,文字に出来なければ,国民に正確に伝えることが不可能になってしまう。

例えば何か法律を作っても,文字に出来なければ,国民に正確に伝えることが不可能になってしまう。

この複雑な人間社会は文字があるからこそ成立しているんだね。

この複雑な人間社会は文字があるからこそ成立しているんだね。

そうだ。ちなみに,文字が生まれる前の時代は先史時代と名付けられている。

そうだ。ちなみに,文字が生まれる前の時代は先史時代と名付けられている。

先史時代が人類の歴史に占める割合は99%だ。

先史時代が人類の歴史に占める割合は99%だ。

人類の歴史の99%は記録されていないということなんだね。

人類の歴史の99%は記録されていないということなんだね。

僕らが知っている歴史は人類の歴史のほんの一部に過ぎないんだな。

僕らが知っている歴史は人類の歴史のほんの一部に過ぎないんだな。

太郎,世界にはいくつの言語があると思う?

太郎,世界にはいくつの言語があると思う?

わかんない。世界の国の数が200くらいだから,言語の数も200ぐらいじゃないの?

わかんない。世界の国の数が200くらいだから,言語の数も200ぐらいじゃないの?

実は,3000くらいと言う意見もあれば,8000を超えているという意見もある。

実は,3000くらいと言う意見もあれば,8000を超えているという意見もある。

それ,どこから違う言語として区別していいのか分からないからだよねきっと。

それ,どこから違う言語として区別していいのか分からないからだよねきっと。

そのとおりだ。言語の区別は難しい。ただ,膨大な数があることだけは確かだ。

そのとおりだ。言語の区別は難しい。ただ,膨大な数があることだけは確かだ。

さらに,その中で文字を持っている言語は100くらいではないか,という意見もある。

さらに,その中で文字を持っている言語は100くらいではないか,という意見もある。

そうなの?全ての言語が文字を持っているわけではないんだな。

そうなの?全ての言語が文字を持っているわけではないんだな。

そうだ。ところで,人類が初めて文字を使ったのは,粘土版に穀物や家畜の数を記録し始めた時だと言われている。

そうだ。ところで,人類が初めて文字を使ったのは,粘土版に穀物や家畜の数を記録し始めた時だと言われている。

人類が農耕・牧畜を始めたことと,文字を使い始めたことは,そこでつながっているんだね。

人類が農耕・牧畜を始めたことと,文字を使い始めたことは,そこでつながっているんだね。

そう。最初は数を記録するだけだから,極めて単純な記号だった。

そう。最初は数を記録するだけだから,極めて単純な記号だった。

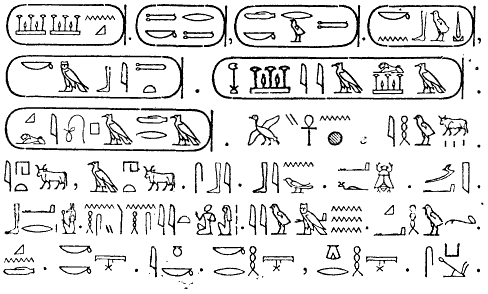

それが次第に,絵で物事を表現するようになり,絵文字が生まれた。

それが次第に,絵で物事を表現するようになり,絵文字が生まれた。

↑エジプトのヒエログリフ

あらゆる物事を絵で表現するとなると,文字が増え過ぎて大変だよね。

あらゆる物事を絵で表現するとなると,文字が増え過ぎて大変だよね。

そうだ。だから,ひとつの絵文字がたくさんの意味を持つようになる。

そうだ。だから,ひとつの絵文字がたくさんの意味を持つようになる。

その方が覚える文字が少なくてすむからね。

その方が覚える文字が少なくてすむからね。

やがて,全く別の考え方の文字が生まれる。

やがて,全く別の考え方の文字が生まれる。

それまでの絵文字は,意味を表現するものだった。こういう文字を表意文字という。

それまでの絵文字は,意味を表現するものだった。こういう文字を表意文字という。

これに対し,話し言葉の音そのものを表現する文字が現れた。

これに対し,話し言葉の音そのものを表現する文字が現れた。

これは音を表現するものだから,表音文字という。

これは音を表現するものだから,表音文字という。

こうして,文字は表意文字と表音文字が入り混じったものになっていった。

こうして,文字は表意文字と表音文字が入り混じったものになっていった。

日本語もそうだよね。漢字は表意文字で,平仮名とカタカナは表音文字でしょ。

日本語もそうだよね。漢字は表意文字で,平仮名とカタカナは表音文字でしょ。

そうだね。だが,日本のそのような文字体系は世界でも珍しい方なんだ。

そうだね。だが,日本のそのような文字体系は世界でも珍しい方なんだ。

世界の主流は,表音文字だけの文字体系だからね。

世界の主流は,表音文字だけの文字体系だからね。

その昔,フェニキア人という民族が,フェニキア文字という,表音文字だけで成り立つ文字を生み出した。

その昔,フェニキア人という民族が,フェニキア文字という,表音文字だけで成り立つ文字を生み出した。

これは極めて画期的だった。なぜなら,覚える文字の数が少なくて済むからだ。

これは極めて画期的だった。なぜなら,覚える文字の数が少なくて済むからだ。

その数はたったの22文字だ。そして,これが現在世界中で広く使われているアルファベットの原型となる。

その数はたったの22文字だ。そして,これが現在世界中で広く使われているアルファベットの原型となる。

アルファベットにしても,26文字しかない。だから覚えるのは簡単だ。

アルファベットにしても,26文字しかない。だから覚えるのは簡単だ。

そうか。覚えるのが簡単だから広く使われていくようになったんだね。

そうか。覚えるのが簡単だから広く使われていくようになったんだね。

そうだ。アルファベットが起源の文字は,今世界で使用されている文字の半数以上を占めるんだよ。

そうだ。アルファベットが起源の文字は,今世界で使用されている文字の半数以上を占めるんだよ。

そして,使用する文字の少なさは,活版印刷の普及にもつながることになる。これはまた別のところで話そう。

そして,使用する文字の少なさは,活版印刷の普及にもつながることになる。これはまた別のところで話そう。

では次に,文字を書く対象の進化について見てみよう。

では次に,文字を書く対象の進化について見てみよう。

↓読んだついでにポチッと押してください。

![]()

にほんブログ村